03 – A TERRA É AZUL?

Ano 12 (2025) – Número 4 Causos

https://doi.org/10.31419/ISSN.2594-942X.v122025i4a3MENS

A TERRA É AZUL?

Maria Ecilene Nunes da Silva

Universidade Federal do Tocantins, E-mail:

mariaecilene@yahoo.com.br

Nas exposições onde apresento minhas telas pintadas com “terra” (solos e sedimentos na acepção geológica) — nesta jornada de difundir o uso da geotinta, de celebrar a riqueza cromática desses materiais naturais e tecer, através da arte, novas formas de ver o mundo sob nossos pés (onde a geologia desfia seus versos minerais) — alguém já terá notado que minhas paisagens respiram sempre o alento do crepúsculo?

Confesso não saber. Até agora, nenhum espectador trouxe esse questionamento. Talvez eu seja a primeira pessoa a me questionar. Todavia, já tenho engatilhadas algumas respostas para quando — e se — essa pergunta finalmente surgir.

Posso, por exemplo, deixando aflorar minha veia mais lírica, confessar que padeço de uma irremediável obsessão por esse instante do dia que, em seus últimos suspiros, se dissolve como açúcar na boca da noite, que chega lenta e insinuante. Afinal, o crepúsculo é essa hora suspensa em que o mundo paira num intervalo entre o ser e o perceber-se. Toda a Terra parece conter sua respiração. Como não se render ao sortilégio desse interregno cromático, quando a luz abdica de seu trono, mas a noite ainda não ergueu por completo seu véu?

Algum espectador poderia argumentar que se trata de algo psicológico. Minha terapeuta, certamente, afirmaria que pintar o crepúsculo talvez seja minha forma de lidar com as transições — de encontrar beleza na incerteza, naquilo que é transitório. As cores que se liquefazem no céu, do laranja ao rosado, até se entregarem ao violeta seriam, então, o espraiamento visível de emoções em mutação, flutuando entre o conhecido e o desconhecido. Nesse sentido, retratar o crepúsculo e suas tonalidades poderia ser, quem sabe, um atalho para buscar equilíbrio entre extremos, uma tentativa de reconciliação entre opostos. Confesso: essa metáfora me cairia como uma segunda pele.

Outra resposta plausível poderia vir por um viés existencialista. Eu poderia, com toda a convicção, afirmar que minha inspiração nasce da consciência aguda da impermanência. Ao pintar o crepúsculo, busco capturar o que é efêmero, eternizar o que, por essência, é passageiro — um anseio de segurar entre os dedos, de fixar na tela o instante que, como um sopro, escapa aos olhos. Assim, tentaria convencer meu interlocutor de que levo para a minha arte a expressão lúcida de que a vida é feita dessas travessias frágeis, desses instantes em que, de repente, tudo pode mudar.

Por outro lado, poderia ainda recorrer à paleta de cores — sim, as cores, com toda a sua carga de símbolos e significados! Desta vez, buscaria respaldo nos estudiosos do assunto, começando por Johann Wolfgang von Goethe, o multitalentoso polímata alemão celebrado por sua obra-prima de dramaturgia Fausto e pelo polêmico romance Os Sofrimentos do Jovem Werther, mas que também se aventurou por diversos campos da ciência — inclusive o das cores, objeto deste devaneio. Teria ele sido influenciado pelas variedades de cores dos oxi-hidróxidos de ferro? Goethe foi um tenaz colecionador desses minerais, entre eles o hidróxido que, mais tarde, receberia o nome de goethita em sua homenagem, como reconhecimento à sua dedicação ao estudo desses compostos.

Em 1810, Goethe publicou o seu Tratado das Cores, no qual abordou o tema sob uma perspectiva subjetiva e fenomenológica, contrapondo-se de forma ousada aos postulados de Isaac Newton. Newton havia explicado as cores como resultado da decomposição da luz branca em seu espectro por meio de um prisma, descrevendo-as como fenômenos físicos relacionados a diferentes graus de refração. Goethe, porém, argumentou que as cores não eram apenas propriedades físicas, mas também portadoras de dimensões psicológicas e emocionais. Para ele, nasciam da interação entre luz e escuridão e estavam intrinsecamente ligadas à percepção humana — mais próximas da experiência vivida do que de fórmulas e medidas.

Ainda seguindo o rastro dos teóricos da cor, encontraria abrigo também em Wassily Kandinsky, que a abordou de maneira profundamente filosófica. Para ele, as cores exerciam um impacto emocional direto, capazes de evocar sensações e alterar o estado de espírito do observador. Em sua busca incessante pela abstração, Kandinsky associava as cores à espiritualidade e ao desenvolvimento interior, tentando criar, por meio delas, uma linguagem universal que ultrapassasse o realismo figurativo. Assim como Goethe, reconhecia a subjetividade na percepção cromática e explorava respostas emocionais e espirituais comuns a todos.

Alinhada a esses dois mestres, eu poderia justificar minha predileção pelas cores e pelos jogos de luz do crepúsculo — com seus matizes ricos e contrastantes — como uma forma de despertar no espectador, e em mim mesma, sensações múltiplas, emoções profundas, um vislumbre de transcendência e espiritualidade.

A possibilidade de convencer o inquiridor com uma ou outra — ou mesmo com todas — dessas respostas me parece considerável. No entanto, para ser absolutamente honesta, existe uma explicação bem mais prosaica.

Como mencionei no início, sou uma artista que trabalha com tintas minerais, produzidas artesanalmente a partir dos solos e sedimentos que recolho em minhas andanças. Esses materiais, em geral, variam do amarelo ao ocre, do vermelho ao marrom, quando carregam em sua composição mineralógica, os óxidos de ferro como a hematita (Fe₂O₃) e hidróxidos de ferro, a exemplo da goethita (FeOOH). As cores do crepúsculo remetem diretamente aos oxi-hidróxidos de ferro, responsáveis, com frequência, por fenômenos de iridescência decorrentes da difração da luz. Em horizontes mosqueados, é possível ainda encontrar pigmentos em tonalidades rosa, magenta e lilás devido à presença desses compostos ferruginosos. Já nos horizontes esbranquiçados, mais comuns no horizonte C ou no saprólito dos perfis pedológicos, a sua cor branca é devido à caulinita (Al₂Si₂O₅(OH)₄), ou seja, trata-se de horizontes argilosos, desprovidos de óxidos ferruginosos e de matéria orgânica — esta última associada a tonalidades acinzentadas ou pretas. Os solos e sedimentos esverdeados, por sua vez, se formam em condições não oxigenadas, redutoras, nas quais os oxi-hidróxidos de ferro dão lugar a carbonatos, fosfatos, sulfatos e sulfetos do elemento, típicos de várzeas, baixios e pântanos.

Mas os solos ou sedimentos azuis… Ah, esses são raros. E é justamente por isso que o azul infinito do céu diurno e o azul pulsante do mar não podem, à princípio, ser representados nas minhas telas pintadas com tinta de terra.

Se o céu é azul, e os oceanos carregam essa mesma vibração e se até o planeta Terra foi descrito como azul na voz emocionada de Yuri Gagarin, por que, então, não encontramos solos ou sedimentos dessa cor?

Minerais como azurita (Cu3(CO3)2(OH)2), vivianita (Fe3(PO4)2·8H2O), lazurita (Na3Ca(Al3Si3O12)S), lazulita (MgAl2(PO4)2(OH)2) e sodalita (Na8 (Al6Si6O24Cl2), por exemplo, conhecidamente, exibem tonalidades azuis intensas, mas raramente emprestam essa cor aos solos e sedimentos da Terra, pois não se formam nas condições oxidantes, de forte aeração dos solos normais. Na verdade, azurita, lazulita, lazurita e sodalita não são minerais formados em solos e sedimentos, podem ser encontrados neles como resistatos em condições muito instáveis.

Os minerais azuis citados não são abundantes na crosta terrestre e, quando expostos à superfície — sob a umidade, o oxigênio, a acidez e a ação de microrganismos — tornam-se instáveis. A azurita, por exemplo, um carbonato de cobre de azul profundo, torna-se esverdeada ao longo do tempo A vivianita, um fosfato de ferro ferroso, que na presença de oxigênio livre, se instabiliza, ao favorecer a oxidação do ferro ferroso para férrico, quando dá origem a novo mineral, de cor marrom ou avermelhado.

Nesse contexto, a maioria dos solos, enquanto produtos intempéricos, é formada por minerais como quartzo (mineral resistato) e minerais de argilas, de cores claras, e por oxi-hidróxidos de ferro, que tingem a “terra” de vermelhos, amarelos e ocres. Outros minerais dos solos como hidróxidos de alumínio e de titânio não conferem cores específicas. A matéria orgânica, quando presente, escurece o conjunto em tons de cinza ou preto. Para que um solo fosse azul, seria preciso que o mineral responsável estivesse presente em grande quantidade e distribuído de forma homogênea em partículas muito pequenas — algo que, na natureza, não acontece com os pigmentos azuis. Os sedimentos, por sua vez, têm sua fonte original nos solos produtos de decomposição de rochas pré-existentes, erodidos, transportados e depositados em bacias as mais diversas possíveis.

Desde a Antiguidade, essa cor rara no mundo mineral foi perseguida com devoção. Muito antes do advento dos pigmentos sintéticos, artistas buscavam o azul ultramarino no lápis-lazúli — uma rocha extraída em regiões remotas do atual Afeganistão, cuja tonalidade intensa provém do mineral lazurita, seu mineral principal. O processo de obtenção do azul ultramarino, porém, era trabalhoso e seu custo, altíssimo; por isso, o pigmento era reservado a obras sagradas e encomendas de prestígio, como, por exemplo, o manto da Virgem Maria nas pinturas renascentistas. Vale ressaltar que minerais como a azurita e a vivianita também foram utilizados como fontes de pigmento azul em diferentes períodos da História da Arte. Contudo, além de não oferecerem um tom tão intenso e profundo quanto o da lazurita, suas cores não permaneciam estáveis ao longo do tempo, sendo alteradas pela ação das intempéries.

No século XVIII, uma revolução química atingiu para sempre a história da arte: o azul da Prússia, nascido da alquimia entre ferro e cianeto, surgia como primeiro pigmento sintético moderno. Estável e acessível, conquistou os ateliês: Goya mergulhou nele seus tormentos enquanto Delacroix teceu com ele revoluções cromáticas. No século XIX, a introdução do azul cobalto expandiu ainda mais as possibilidades cromáticas. Enquanto o azul da Prússia consolidava-se como base de tonalidades profundas e duradouras, o cobalto oferecia maior luminosidade e transparência, sendo amplamente incorporado pelos impressionistas. Monet, Van Gogh e Renoir exploraram suas propriedades ópticas para intensificar efeitos atmosféricos, vibracionais e de contraste em suas obras.

Nos dias atuais, o azul desceu dos altares medievais e se fez cotidiano: uniformiza operários, regimenta soldados, veste legiões de jeans, padroniza paredes de escritórios anônimos. Tornou-se, como bem notou Michel Pastoureau, a cor predileta do Ocidente. Mas em meu ateliê, onde os pigmentos nascem da terra triturada, o azul permanece um horizonte inatingível. A mineralogia terrestre, em seu viés cromático, parece conspirar contra essa tonalidade: privilegia os vermelhos-sangue e ocres melancólicos dos óxidos e hidróxidos, os brancos leitosos das caulinitas, os verdes pálidos dos minerais de argilas complexas e alguns de seus minerais restritos como carbonatos, fosfatos, sulfetos de ferro das várzeas (úmidas) e os negros profundos da matéria orgânica vegetal humificada ou carbonizada. O azul é miragem geológica.

Assim, o azul parece estar reservado apenas aos reinos inalcançáveis: o céu que se esvai entre as pálpebras, o mar que se nega a ser contido em ampolas. Na terra que pisamos, o azul é um segredo refratário ao toque humano. A mais irônica das ausências.

Não existe azul no crepúsculo? Existe, sim. Mas ele não aparece em minhas telas. Não porque eu o negue, e sim porque, nesse horário do dia, ele não faz tanta falta. O crepúsculo é o reino dos laranjas em combustão e dos vermelhos ardentes — cores essas, que geralmente, não dominam outros instantes do dia. É nesse território cromático que a geotinta através dos oxi-hidróxidos de ferro ardem como brasas nos horizontes. O azul, que na plena luz do dia reina absoluto e que a terra não dá — pois não há solo azul —, cede espaço no crepúsculo para uma paleta de transição. Por isso, em minhas telas, a paisagem desse instante não carece de azul: ela se alimenta daquilo que a geologia oferece e que, nesse limiar da tarde para a noite, coincide com o que o olhar busca.

Nesse contexto, em resposta à questão levantada no início deste texto, o crepúsculo em minhas telas transcende a mera escolha estética: converte-se em território de negociação entre o que a Terra oferece e o que a retina persegue. O azul que falta ao pigmento ressurge como eco no horizonte, lembrando que toda privação é, no fundo, um convite à reinvenção. A arte, afinal, não nasce do que temos, mas do que fazemos com o que nos falta.

Figura 1 – O encontro entre os azuis do céu e os oceânicos (Fonte: www.pexels.com).

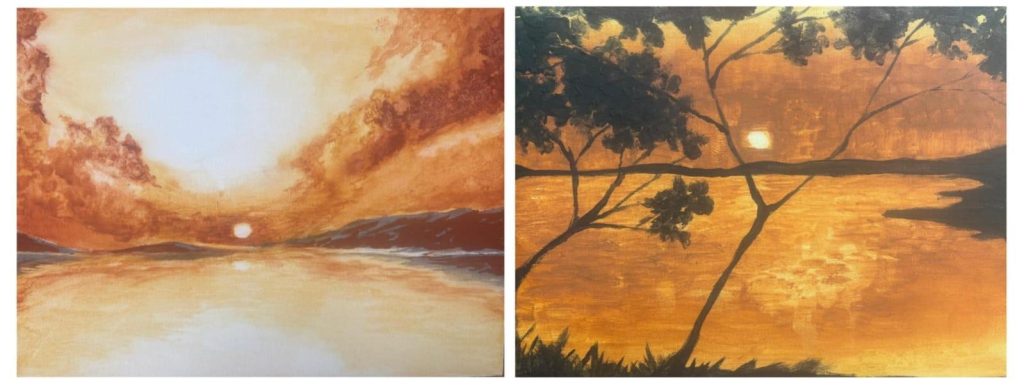

Figura 2 – Arte autoral com geotintas ilustrando o horizonte crepuscular.